吉村政治

鮎には目もくれず、渓流解禁中は春夏秋のすべてで渓流魚を狙う渓流釣り師。特に50㎝を超えるような遡上アマゴの釣りを得意とし、実績は数知れない。また、サクラマスやサケ、北海道のイトウを狙うこともある大物釣り師。岐阜県在住。

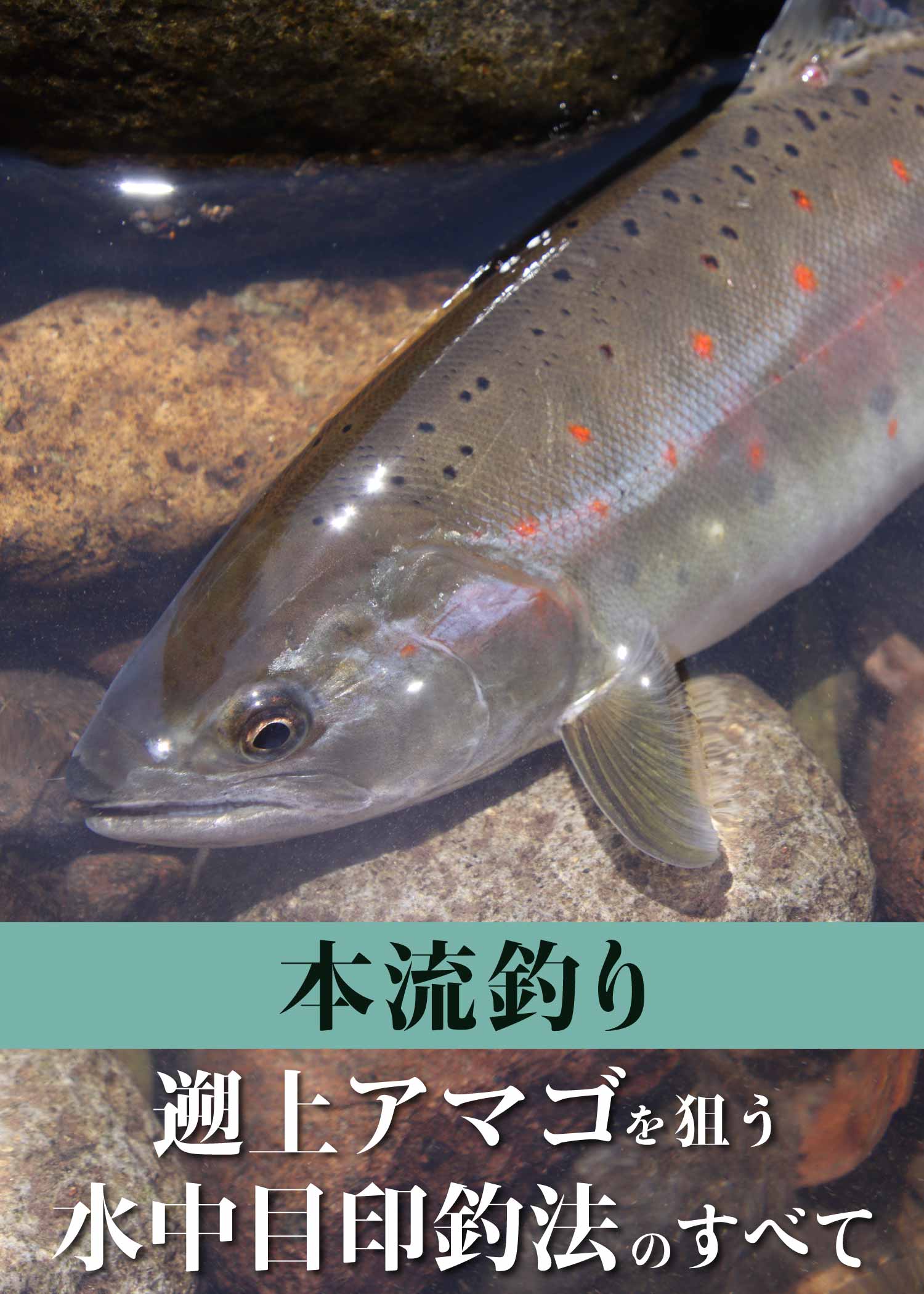

50㎝の大アマゴを手玉に取る本流の大物釣り師・吉村政治

90年代後半の渓流釣り華やかかりし時代、『本流』という新しい大場所の釣り場と尺をはるかに超える大物釣りというインパクトをもって世の注目を集めたのが本流釣り。小継ぎ渓流竿5.4mが標準だった渓流師には、8m、9mという鮎竿と見間違うほどに長い本流竿の出現には驚きを隠せなかった。

その本流釣りシーンを牽引したのが、狭本流(オリムピック・マミヤオーピー)を振る東の細山長司とがま渓流の本流シリーズ(がまかつ)を振る西の野田正美。このふたりが2大カリスマとして君臨していた。その野田がいまから10年より少し前に、岐阜県のとある河川で出会い、その技術に惚れ込んでがまかつのテスターに口説き落としたのが、誰あろう吉村政治である。

最大62.2㎝の大アマゴをはじめ、50㎝オーバーのアマゴ、イワナの実績を上げればきりがない。通常、テスターないしベテランの渓流師が一生に1匹でも釣れば御の字ともいえるような記録級の渓魚を、当たり前のように量産しているのである。世が世なら、絶対的なカリスマになっていなければおかしいほどの実績。そんな釣り師である。

吉村のスタイルには3つの特徴がある。太糸、水中目印釣法、イクラとミミズのコンビネーションである。当初、超大物狙いゆえの1号ハリスなのだろうと思っていた。だが、違った。

「必ずしも大物釣りだけをやっているわけではなく、普通サイズの数釣りをする日もたくさんあります。それでも、1号より細い糸を使うことはありません。細い糸の必要性を感じていないんですよ」

50㎝、60㎝を釣るための道糸1.2号、ハリス1号。だが、20㎝~25㎝までの数釣りの日でも1号を使う。万が一の大物に備えているのではない。細いからといって喰いやすい、釣りやすいと思っていないのだ。

「細糸では僕の理想と考える流し方ができない。流れを捕らえ、なじませるためには太さが必要であり、いわゆるナチュラルドリフトやドラグドリフトに代表されるような流し方では、口を使う本当のレンジに入りきれないですね」

それを可能にしているのが水中目印釣法である。

「もともとは水中ウキ釣法だったんです。発泡スチロール製の水中に沈めるためのウキを作ってやっていたんですが、まったく同じ目的で、野田正美さんが水中に沈めるための水中目印を活用されていたんですね。『あぁ、なるほど、同じことを考えている人がいるな。目印だったら、もっとスマートにできるな』ということで、それ以来、発泡ウキではなく目印を用いた水中目印釣法になりました。最初の頃は、扱いに慣れるまで苦労しましたが(笑)」

思い通りのイメージで扱えるようになるまで、ひたすら川へ行き、餌も付けずに流し方の練習をしたというから、その情熱には頭が下がる。ただ、それくらい流し方、流れ方、水中での仕掛の状態にはこだわっていて、そのイメージからわずかなズレも許容できないほど、シビアなイメージを持って釣りをしている。

名手の餌というと川虫を目にすることが多いが、大物釣り師のこだわりか、エサは基本、川虫を使わない。

「なるべく釣具屋さんで売っている餌を購入して、業界に活性化をうながす。地元にお金を落とす。そういう野田さんの心構えは素晴らしいと共感しています。それもあって、持ち込む餌はミミズとイクラ。このふたつのコンビネーションで釣ることが多いです。時々、ブドウ虫」

ミミズとイクラは、必ず現地に持ち込んで、どちらも使う。

「素直な魚ばかりじゃないですからね、特に遡上系の大物は。ミミズだけを流していては喰わない。イクラで活性が上がったころにはイクラを見切っていて、鈎がついていたら喰わない。そんなときはしょっちゅうあります。ミミズとイクラ双方の特性にあわせた二つの引き出しを持ってないと、攻略できないシーンがありますね」

イクラ使いにはこだわりがある。

「釣行回数が多いからエサとして使用する1年分のイクラが15~20㎏。まぁ、最近は年をとって遠征の回数も減ったから、いまはもっと少なくなってきましたけどね」

これを北海道から仕入れ、独自の加工を施し冷凍保存する。

喰いの良い柔らかい生タイプや、弾性の強い落ちにくいタイプと数種類を作り分けている。

とはいえ、イクラといえば、早期の数釣用の餌という認識が一般的ではないだろうか。どちらかといえば、成魚放流やニジマスに効くイメージがある。

「そんなことはないですよ。まず、マス族はDNAに魚卵が食べれるもの、食べていいものだと刷り込まれていますね」

吉村は、数釣り以外にもイクラを使うのだろうか?

「尺アマゴも、遡上アマゴも、大型のニジマスやブラウン、アメマスにも絶大な効果があります。実は、サクラマスにもイクラが効くといえば、イクラに対する考えも変わるんじゃないでしょうか」

イワナ57㎝、ヤマメ54㎝、アメマス74㎝、カラフトマス67㎝、ニジマス74㎝、そして、サクラマスが61㎝。吉村の歴代の記録魚であるが、これらの多くはミミズとイクラのコンビネーション釣法を用いて釣られたものである。さすがに5本のメーターオーバーのイトウは別の餌で釣ったようだが、巨大なハリにイクラを装着できないのが、案外、その理由かもしれない。

「イクラの中の成分は、集魚力が高く、活性を上げる効果があります。どのタイミングでどれくらいイクラ切りすると、活性がどうなるかとか、かなり奥深い釣りですね」

9月の鬼アマゴはシーズン・時合いが超限定的でシビアなゲーム

吉村といえば、遡上マス。9月に鬼アマゴと称される婚姻色に染まった40㎝オーバーの大アマゴを釣る人だという印象があった。それはがまかつの釣行レポートに投稿のあった釣果からしか得る情報がなかったからなのだが、50㎝前後のアゴの曲がった大アマゴを釣る人というイメージなのだ。だから、終期の大アマゴ釣りを取材させてもらえないか、とオーダーしたのだ。

「10年前なら即オーケーしたのですが、えっと、ボウズというか釣りにならなくてもいいですか?」

例年という言葉が通用した時代は、9月の10日を過ぎれば、ダム湖から例外なく、河川に一定量のアマゴが遡上してきたという。それが、だんだん遅れ、9月29日、30日に成立すればいい方で、ひどいときには10月になってから遡上が始まるケースもあるのだとか。

「9月29日に始まったとして、失敗すればもうやり直しがきかないですよね。まして、10月に遡上してきても、眺めるしかできないですし」

その時期の遡上マスは1日に口を使うのが、せいぜい2回。それを失敗したらもう釣る手立てはないという。それほどにドラマチックな釣りはぜひとも目にしたいものだが、台風が来て取材に行けなければ、記事にすらできなくなってしまう。それは、また次回ということで断念。

「ところで今から10日以内に行けるなら、35㎝の遡上マスを釣る自信はありますよ。今日も35㎝オーバーが9本釣れました」

?!?!?!!??

7月もおよそ終盤に差し掛かり、うだるような暑さの続く毎日である。こんな真夏には、まともに渓流魚を釣ることさえ難しい。それなのに、尺アマゴ、それも35㎝を超えるようなサイズが、わずか1日で9本も。にわかには信じられない内容であった。

「遡上マスは水物なんで、今日釣れたからといって、明日も釣れるというものではないですが、この感じから行けば一週間程度は釣れないことはないと思います。よほど悪くなっても、なんとか出せると思いますよ」

9月の取材を急遽前倒しにして、真夏のど真ん中で渓流魚の取材を行うことになった。

真夏の渓魚ともなれば、マヅメ狙いなのだろう。

「わりと真昼間でも釣れますよ。今回も昼から合流して釣友が釣った後にやっても釣れましたし。もちろん、マヅメは欠かせない時合いです」

釣り場に到着、3投目で釣れた尺アマゴ

様子見のつもりもかねて15:00の集合とした。その吉村から着信があった。

「いま、尺ちょいのアマゴが釣れましたよ。どこまで来ました?」

ちょうど待ち合わせ場所近くの橋を渡るくらいです。

「だいぶ水が引いてしまっていて、もしかしたらこの魚が最後かもしれないので、念のため、写真を押さえておいてください」

あわてて駆けつけると、見事な尺アマゴが横たわっていた。

「はじめて3投目で釣れはしたんですよ。ただ、バンバン釣れる感じじゃないと思うんで」

吉村の手には、がま渓流 本流スペシャル2 P75が握られている。9mよりも7.5mの方が、正確・精密な振り込みと流しが可能で、手返しが重要なイクラ釣法には向いているという。

Pという聞きなれないパワー表記だが、50オーバーのアマゴ、60㎝オーバーのイワナを想定していて、Hよりはだいぶ強いとパワー設定だという。

大物を魅了する水中目印釣法の実践

その本流スペシャル2から振り込まれた仕掛は、7.5mの竿先よりもだいぶ沖へ着水した。5個ついた目印のうち、下の二つが水中に入ると、水深の2倍ほどに設定された下から3番目の目印が水面直下に止まり、竿先よりもはるかに沖の筋をキープしたまま、流れを横切ることなく平行に、そして、表層の流れよりもはるかにゆったりと流下していく。その仕掛がとうとう流し切るまで、流れを切らずに流れきったことに驚いた。

オモリは4Bである。事前情報で、仕掛が1号(実際には水中糸は1.2号)と太いことも聞いていた。

通常、本流釣りでは長い竿を用いた場合、ひとつの筋を平行に流そうとしても、流れを横切って竿下までやってきてしまう。多くの有名アングラーの映像をみても、基本的には竿の下を釣っているケースが多く、長竿で沖を狙うシーンは目にすることがない。仮に沖目に振り込み流したとしても、流れを横切ってしまうようだった。

だが、吉村は竿の長さよりもずっと沖を狙うことができている。このときの光景から、てっきりいざとなれば竿よりも沖を狙うことができるのだ、と思った。

だが、違った。竿よりも沖を狙うのが『標準』であり、水中糸は常に沖のボトムから手前の水面に向かって、大きなUの字を描いており、ポイントが近ければ、岸に上がって距離をとり、その距離感をキープする。けして魚へのプレッシャー対策ではなく、あくまでも水中に没した水中糸と目印の状態を形作るためのものである。

「オモリは底付近を転がるようにしますが、その際、水中糸が立っているのではなく、真横に寝ているように仕向けています」

底とオモリ付近の水中糸が平行になっているようにする。

「そうすることによって、オモリの根詰まりを防ぐことができます」

吉村は根掛かりを根詰まりと表現する。流している仕掛が石と石の間に挟まってしまうから根詰まり。

この根詰まりを回避する方法がオモリ付近のラインを真横にすること。そうすることによって、オモリが岩に当たっても岩の上を滑るようになり、挟まることがなくなる。オモリ付近の道糸が横になり、かつ、オモリが岩に接触するまで沈めるとなると道糸は水深よりもはるかに水中に沈めることになる。水深の2倍以上沈める。そのうえで、穂先で道糸を引いてしまえば、仕掛が手前によるわけだから、ラインを引かずにそのテンションを保持しつつ下流へと送る。

ようするによくわからない。

かなり独特で特殊な流し方をしているのは間違いない。これはもう名人芸と表現する以外にない。

「これが水中目印釣法なんですね。野田さんは昔から提唱されていて、解説もしているんですが、なかなか本質を理解できない。だから断片的に真似をする人がいても、再現できていないから、トラブルばかり続出して釣れない、続かない」

磯釣りにおける水中ウキの概念、または、00や000のウキを用いた沈めさぐり釣りに似ていると説明を受けはしたものの、誰もが簡単に真似するのは難しい印象。だが、「この流し方をしないと、大物は喰わないんですよ」といわれれば軽視できるものではない。

イクラというもうひとつの吉村流のキーワード

吉村の釣り方を見ていると、アタリがないのにアワセている。それほどにアタリが多いのか、あるいは、それほど微細なアタリを捕らえているのか。

「そういうケースもありますが、そもそも鈎からイクラを切っているんですよ。意図的に、ポイントの手前でイクラを切ったりしています。このイクラ切りは、目印や手感で感じ取る雰囲気にあわせて、多様なバリエーションがあるんで毎回こうするっていうルーティーンはないんですが、イクラ切りによって、集魚を行ったり、特定の個体の活性を高めたりしています」

水中目印が水中ウキなら、イクラ切りしたイクラはコマセといったところだろうか。活性があがるのを待つのではなく、活性をコントロールする。これを記録的な大アマゴ相手にやってのけるのだから、イクラというエサを軽視していた渓師諸兄はいま一度選択肢に検討してみてもいいかもしれない。ただし、川虫やミミズのかわりにイクラを使っただけでは、吉村のような釣果にはならない。

「奥が深いですよ、イクラ釣りは」

目印が揺れ、良型のアマゴが飛び出した。

「尺はないですが、いいアマゴですね」

吉村は釣れた遡上アマゴを持ち帰ることはない。

「この10年くらいは尺以上のアマゴは持ち帰った記憶がないですね。記録を更新するような大物なら剥製にすると思いますが。20㎝くらいの食べごろサイズはたまに。奥さんが喜ぶので」

剥製にするにしても、60㎝を超えるアマゴの話となると、たとえ吉村でもそう幾度も機会があるものではないだろう。

そんな話をしながら振り込んでは流すものの、15㎝に満たないアマゴやアブラハヤは釣れるが、なかなか尺アマゴは喰いついてこない。

「これは魚が薄いですね。先日のような感じではない」

大物が不在かと思われるくらいに、目印から伝わる生命感が乏しい。夕まづめまで粘ったものの、尺アマゴと思わしきアタリはなかった。

「前回釣れた二十数匹のアマゴは、すべて堰の上流にリリースしちゃいましたからねぇ。だいぶ、魚影を薄くしてしまったかもしれないですね」

時には動かず1日1カ所で粘り、徹底的に攻めつくすスタイル

どちらかといえば、というか、吉村は渓流師にしては珍しく?場所を移動しない派だという。じっくり一か所に腰を落ち着けて、攻略する。

このときも、大場所をじっくり攻める予定だった。だが、魚がいないとなれば、同じ場所を攻める意味は無い。

「遡上マスって、1日でいなくなっちゃうんですね。今日いたからといって、明日もいるとは限らない。すぐ、遡上していっちゃう。もちろん、下流から供給されるケースもあります。ただし、そのタイミングのポイントごとの群れの密度が濃い場所、薄い場所というのはあるので、あまり1カ所に固執するのはよくないですね。というわけで、明日の朝マヅメはずっと上流の大場所をやってみましょう」

日が暮れる前に目的の堰堤に行ってみると、以前、来た時とは違い、水量は乏しい。水深がずいぶん浅いポイントにみえた。だが、何匹かの遡上アマゴが堰堤を越えようとジャンプしていた。

「あれ、大きいですね。40㎝はありますよ。あ、越えた」

堰堤に留まっていてくれればいいものを、先を急ぐ遡上アマゴが、上手に堰堤を泳ぎ越えていった。果たして、ポイントからいなくなったのは、たくさんいるうちの1匹か、それとも数少ない1匹か。

水量と水深と水色が遡上マスの活性と動きを左右する

翌朝。増水していたときには、2か所、3カ所のポイントがあったのだが、かなり減水していて、平水となったこのときは堰堤下のたまりの1カ所が、かろうじて水深があるだけだった。

「この水深だと、安心して留まりたい場所ではないですね。カワウに攻撃されかねない。そうなると、なるべく早く上流へ行きたがる可能性が高い。つまり、ストック量が少ないかもしれないですね」

そういう吉村の読み通り、朝マヅメのポイントでは大きく竿を曲げることはなかった。吉村にとっても、この釣り場は、まだ数回しか経験のない釣り場。ポイントの選択肢も川のクセもすべて把握しているわけではない。

堰堤上の瀬に移動。流れの速い瀬から釣り下り、フラットな平瀬に差し掛かった時のこと。このときはミミズを餌に使っていた。

吉村のアワセが決まると、本流スペシャル2が大きく弧を描き、水中で40㎝はありそうなアマゴがギラッギラッとヒラを打った。その瞬間、竿先が跳ね上がってしまった。

「あー、やっちゃった。デカかったですね」

さらに上流エリアへ大きく移動し、遡上アマゴの最前線というか、濃密エリアを探るべく、丹念に淵を攻めるも感触がよくない。

吉村の頭の中には1日40匹、35㎝オーバー9本の実績や、増水で下がることができず、どうにも止めきれずに道糸を飛ばされた思い出がこびりついている。わずか1週間前の話であるから、どうしてもそのイメージが頭から離れていないのだ。この日、3カ所目のポイントを回って、頭をリセットした。

水量豊富な大場所で最後の勝負に挑む

「下流にある昨日のポイントにいってみましょう」

大雨の影響も落ち着き、平水となったため水量が足りないと判断した。遡上マス狙いに関しては、水量が多くて多すぎることはないといえば言い過ぎかもしれないが、少ないよりは多いほうがよく、茶色に濁っていてもいっこうにかまわないという。

下流部に位置するそのポイントは、多くの支流の水を集め、水量・水深ともに遡上マスを安心させるだけのポテンシャルがある。あとは夜のうちに遡ってきたアマゴがいるかどうか。

岸に立ち、手前の流れの喰い波を捕らえる。

「堰堤や滝つぼで大物を釣ろうと思ったら、狙う場所はたくさんはないです。2か所か、または3カ所。それ以外の場所には餌を入れる必要がない」

堰堤や滝つぼは渓流でいえば一級の大場所で、魚影・サイズともに期待できる一方で、誰もが竿を出す激戦区。水深もあり、魚もスレていて、一筋縄でいかない場合が多い。まして、主のような大物を釣ろうと思ってもなかなか掛けることができない。その要因のひとつが広大なポイントと水深。あまりにもポイントの候補となる筋が多く、どこをどれだけ流せばいいかわからないがゆえに、時間が掛かる割になかなか釣果がでない。だが、同じ粘るにしても、極論、丸一日中堰堤一か所を攻めるにしても、一筋だけに絞れるならやり切った感がでるし、あきらめもつくだろう。

その唯一のポイントを攻め続ける吉村。目印が揺れ鋭くあわせると、一瞬、竿を大きく曲げ込んだものの、すぐに寄ってきた。

「いい引きだったんで、もしかしたらと掛けた瞬間は思ったんですがねぇ」

中型の25㎝あるなしのアマゴだった。

「これはいいサイズだ」

腰を落とし、本流スペシャル2を大きく曲げる吉村。この釣行最後のチャンスとみて、じっくりと慎重にためている。とはいえ、50㎝、60㎝の大物を仕留めるポテンシャルを持つP75にである。てこずる様子はなく、勝機とみるや一気にすくい込んだ。

デカい。30㎝のタモ枠を優に超えている。

「35㎝は楽にありますね。いいサイズだ」

37㎝といったところだろうか。35㎝オーバーをひとつの目標にしていただけに、吉村は満足したというか、ようやく背中の荷物を降ろすことができたことに安堵した様子。

「対岸を狙ってみます」

元の足場でしばらく粘ったものの反応がなかった。さらなる釣果を求めて、というよりは、まだ竿を入れていない場所のポテンシャルを確認しておきたいという目的のようだ。

最初は仕掛がなじんだところですぐにアワセをいれ、イクラを切り、魚を呼び、活性を上げる。そんな動作を繰り返した後のことだった。

吉村の目印が対岸からでも目視できるほど、激しく踊った。これがマス族のアタリなのか、と見まがうほどの激しさで、100人いれば100人が魚のアタリだと認識できるアタリだった。逆にいうと激しすぎたのかもしれない。アマゴの勢いがよすぎたのか、竿は空を切った。「あー、しまった」というジェスチャーをみせる吉村。だが、まだ、鈎に触っていないから、と再び、アマゴの活性コントロールを試みる。

「喰ったよ」

これもいい曲がり。やがて大きな口をあけた尺アマゴが吉村の造ったタモ網に滑り込んだ。

「いい色だ。体高もある」

場所移動してすぐにイクラ切りをしたら、イクラが沸き上がる流れに乗って水面方向に乗ったのだろう。水面までイクラを追い上げて喰うアマゴが見えたのだ、という。

「もう一匹、いたけど、まぁ、今日の川のコンディションを考えたら、こんなところでしょう」

昼までに2匹の尺アマゴを捕らえたころ、空には積乱雲が立ちこめ、雷鳴がとどろき始めた。ちょうどいいタイミングだと、吉村は気持ちよく竿を置いた。

遠方の釣り客が必ずしもウェルカムではない渓流釣り場の現実

さて、その河川について抱える問題を無視するわけにはいかない。いま、ゴミ問題、マナー問題で多くの釣り場が閉鎖されている話はよく聞くだろう。そのほとんどは、漁港の話である。使用したサビキ仕掛やアミエビの袋を捨てていく、夜も明けない深夜に車のドアを閉めて、大きな音を立てる。夜中に大声で騒ぎ立てる。係留してある船やロープに仕掛・ルアーを絡め、漁師がケガをする。漁師や漁協関係者の車の行き来を邪魔するような駐車。これらの行為により、釣りができなくなった漁港は数多い。さらに沖堤防の立ち入りを制限する動きもあり、釣り場はどんどん狭くなっている。

まさか、その問題を渓流で耳にするとは思わなかった。泥だらけのウェーダーでコンビニに入り、トイレで着替え、床を泥まみれにする。ハリのついた仕掛をコンビニに捨て、店員がケガをする。狭い道路や私有地、農道へ駐車し、地元車両の作業を妨げる。ルアーのパッケージを駐車スペースに放置する。

そのような心構えの釣り人であるから、当然、釣り場でも摩擦を生み、エサ釣りをしているところに、無断でルアーを投げ込む。釣り登り、または釣り下りの場所にいる先行者にあいさつなく割り込む。注意すれば、当然、口論になる。地元民も釣り師も、ウェルカムではなくノーサンキューだ、という現状が、この川にはあるのだという。コンビニには釣り人お断りという張り紙があるというくらいだ。当然、県外ナンバーの新規客であり、多くは若い釣り師であることが多いようだ。もちろん、訪れる多くの釣り師はマナーもモラルも守っていて、ごく一部の心無い釣り師による所業だと信じたい。

おもしろいことに、そういったマナーを疑問視されるような方々も、遊漁券はしっかり購入しているのか、1日に4度も地元組合員の見回りに会うケースもあるとのことだったが、それほど管理が行き届いた河川でありながら、現場売り券が売れるのは年間でほんの数枚だという。案外、先輩に連れられ、諭される機会がなかった新時代の若者の無知ゆえの行動であったのだとしたら、改善される余地はあるものと信じたい。釣り歴が浅いほど釣果最優先になってしまう焦りはあるのだろうが、まずは、マナーやモラルに目を向け、地元住人に喜んで迎えられるような釣り人でありたいものだ。