酒本直樹

関西を代表する磯釣りの名手三原憲作氏を生涯の師と仰ぎ、上物釣りをメインとして釣行していた25年ほど前、周りにはヤエンでの釣りを楽しむ人が多く、その影響でヤエンを始める。

ヤエンでの釣りを便利にする様々なアイテムを自作するなど、普段からヤエン釣法が頭の中にあるほどヤエン好き。とくに喧騒を逃れて1人で自由気ままにのんびりできる筏からのヤエン釣法がお気に入り。

春から初夏の大型アオリイカを釣る方法として、親しまれてきたのがヤエン釣法だ。以前は死んだアジをラインの先に結んで放り込み、アオリイカが抱いてくるのを待つ釣りだったが、生きたアジを使うようになって釣れるシーズンも長くなり、釣り方自体も変わってきたのが現状だ。

生きたアジを泳がせてアオリイカに抱かせる。その際には違和感を与えるような鈎が付いていないので、イカが安心してアジを抱いてくる。入門者にとってもアジを抱かせるまでのプロセスは比較的入門もしやすい。

イカがアジを抱いたら、ヤエンと呼ばれるイカを掛けるアイテムを道糸に通して滑らせ、イカまで到達させて掛ける。他の釣りと違うのは、ヤエンで掛けるまでの間は、イカ自体に鈎が掛かっておらず、いつエサを放して逃げるのか…と言う、スリリングなやり取りが魅力とも言える。

今回は三重県古和浦&迫間浦の筏でアジを泳がせての酒本流ヤエン釣法を取材した。

迫間浦の筏でやり取りをする酒本直樹さん

ロケでは最大700g止まりだったが…

ここでは、酒本さんが得意とする筏からのヤエン釣法のイロハを紹介。

春のイメージが強い大型アオリイカだが、近年はシーズンが長く続き、初夏まで十分に狙えるので、生きアジを泳がせてのんびりと筏で楽しんでみませんか!?

波止や磯など釣り場は豊富なヤエン釣法

筏から狙う魅力とは

アオリイカのヤエン釣法ができる釣り場は、防波堤や磯、筏、あるいは船など幅広い。防波堤なら足場も良いし、磯場は足場こそ悪いがアオリイカの回遊コースとして、また、産卵に寄りやすい地形となっていることが多い。また、船ならダイレクトにアオリイカの居そうなポイントへ船を持って行って釣りができる…など、それぞれの釣り場にはメリットがあるのだが、酒本さんは筏からの釣りを得意とし、なによりも筏からの釣りが好きだと言う。

「筏って渡ってしまえば、釣り場には他の人が入ってきませんよね。もう、自分の空間が出来上がって、アオリイカを釣るのはもちろんなんですが、アタリを待つ間に自由な時間が訪れる。たとえば、のんびりと本を読んだりなんてことができるのも筏です」と酒本さんは話す。

筏に上がればそこはプライベート空間…

つまり、防波堤では足場が良く行きやすいのだがそれは誰しもが同じ条件なので、休日や良く釣れている情報がある場所などは、防波堤上は大混雑。到底、のんびり…とはいかない。

また、磯場は磯用のシューズなど特別な装備が必要で、足場が悪いのはもちろん、慣れていないとなかなか難しい。船は自前や友人のボートなどで行かなければ、なかなかボートからのヤエンをやらせてくれる船宿は少ない。

総合すると、せっかくの休日に喧騒を避けてのんびりとアオリイカを狙いながら過ごすには、筏での釣りがイチバン…というところか。

ポイントとしても、アオリイカを狙うための筏は、たいていの場合、アオリイカの回遊ルート近くに掛けられていたり、アオリイカが産卵に寄ってきそうなシャローの藻場近くだったりと、釣り場選択に迷うことがないのも助かる。

「アジの泳がせ釣りでアオリイカを狙う場合は、ある程度準備をしっかりとしておけば、後はアジが泳いでくれてアオリイカを誘ってくれるのでアジとアオリイカが出会うのを待つ釣りです。その間は好きなことをして過ごすのも楽しいですね」と話す。

筏から岸向きは磯場のシャローエリアまでアジが届くくらい近い

酒本流の第一歩はアジへの気遣い

元気さを保つための方法を紹介

ヤエンでの釣りは磯場や防波堤、筏など釣り場によって多少装備が変わる。

ただ、基本はアジの生き良くしておくことと、アジを泳がせる範囲が確保できていること、イカが乗った時にヤエンを入れやすい、または取り込みやすい地形であることなど基本ラインはある。

酒本流のヤエン釣法は、アジがしっかりと泳ぐのを確認したら置き竿で待つスタイル。そのため、潮や地形などにもよるが2本竿での釣りが主流となる。そんな中、特に酒本さんが気遣うのがアジの元気さ…である。

筏釣りの場合、エサのアジは渡船店で用意してくれている場合もあるので、事前確認は必要だ。途中のエサ店で購入して、生かしバッカンなどで運ぶ方法もあるが、やはり陸送よりも現地で入手する方が元気の良さが保てる。

渡船場でイカしたアジを受け取って筏へ行ける渡船店もある

そのために輸送用の生かしバケツはクーラーボックスを改造したものを使い、出来るだけ温度の上下動を小さくする。また、筏に上がったら、すぐにクーラーボックスから3分の2ほどのアジを生かしバケツに移して海中へ吊るす。

アジを生かしバケツに入れたら少し沈めるのがアジを元気に保つコツ

この時も「水面に浮くタイプの生かしバケツは使わない方が良いですね。特にこれからの季節は直射日光も強くなるので、バケツが浮いていると、水面付近の水温が上がってアジが弱ります。なので、沈むタイプのバケツか、オモリを付けて沈むようにして、水面下1mほどのところまで沈めておくのが良いですね」と酒本さん。

筏の上でクーラーボックスに入れておくのは、アジ交換の時に使用する数匹を入れるだけにして、残りはバケツに入れて海中へ沈めておくことでアジの弱りを防ぐ。

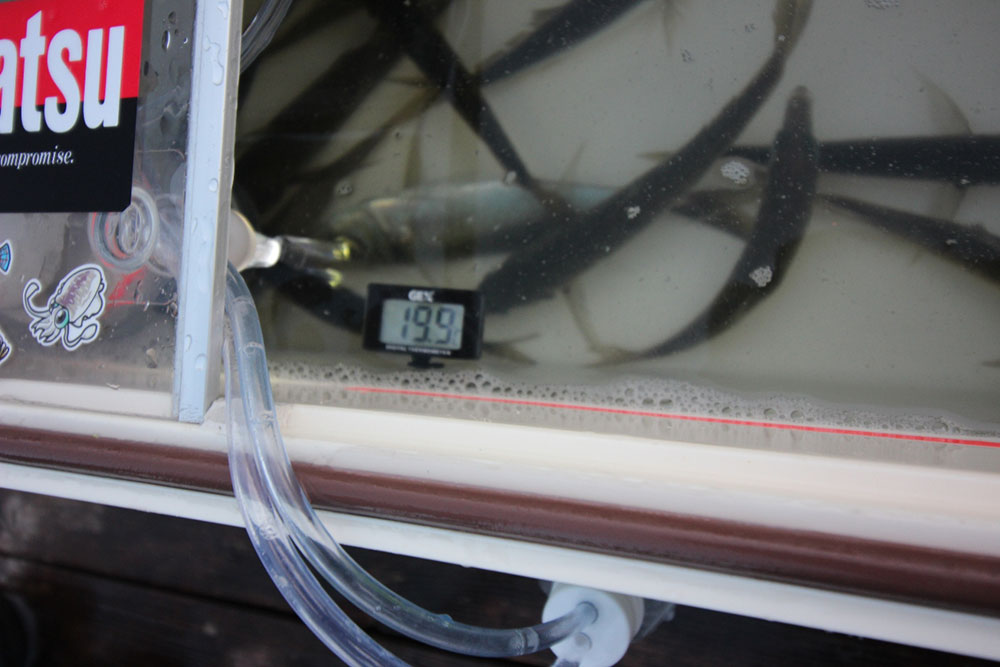

保冷の効くクーラーボックスではあるが、直射日光の元ではすぐにクーラー内の水温が上昇するので、特に暑い時は頻繁に海水の交換をしていくのがアジを弱らせないコツ。そのために、クーラー内に簡易型の水温系を設置しておくのも手だ。

筏の上においてアジを入れておくクーラーボックス内に水温計を設置

筏ヤエンに向くタックルとあれば便利なアイテムとは

さて、筏からのヤエン釣法に向いているタックルとはどんなものだろう。

「ヤエン専用の竿ってあまりないんですよ。そこで、磯竿を使うんですが、筏の上はそこまでスペースがないので、短めの方がいい。ただ、アオリイカのジェット噴射のストロークは大きくなればかなりのものです。あまりに短い竿だとその引きに付いていけずにアジを放されてしまう。そんな理由もあって、私の場合は1号や1.25号で、4.7mクラスを愛用しています」と酒本さん。

当日、酒本さんが使用していたのが、がま磯アルデナの1.25号4.7m。強度と張りを持たせて、アジを投入する時の操作性の良さはもちろん、いざ、アオリイカが乗った時には胴から曲がり込む調子でアオリイカに違和感を与えにくい調子で、現在、酒本さんがもっとも愛用している竿だと言う。

酒本さんがヤエン用に愛用する「がま磯アルデナ1.25号4.7m」

これに合わせるのはリアドラグ式のスピニングリール。リアドラグのメリットは、後部のドラグで瞬時にドラグを締めたり緩めたりできる点。アジを投入する時には締めておき、アジを泳がせてアタリを待つ時にはドラグを緩める。その操作が瞬時に行えるので便利なのだ。

道糸については酒本さんいわく「ヤエンで使用する道糸はPE、フロロ、ナイロンと3種類があります。現在は感度の良いPEラインも良く使われるようになっています」。

それぞれに特徴があって、PEラインはショックリーダーを必要とするもののとにかく感度が良く、アジがどの程度動いているのか…などが手に取るように分かる。フロロカーボンラインは比重が高く道糸自体が沈むこともあって、アジをしっかりと潜らせたい時に使う。ナイロンの場合はフロロほど沈むことがなく、ある程度放置していても潜りすぎての根掛かりが少ないなどの特徴がある。

「入門者にはナイロンがオススメです。比較的伸びがある糸なので、大きなイカが掛かった時にもバラしにくいメリットがあります。号数で言うと1.75~2.5号で、2号を中心に考えると良いでしょう」と酒本さん。

道糸の先に付けるのはアジを付けるための鈎。ヨレを防止するためにヨリモドシ付きの鈎を使用する。ヨリモドシに道糸を結んだら、アジの尻尾近くにある硬いゼイゴに刺すと外れにくい。

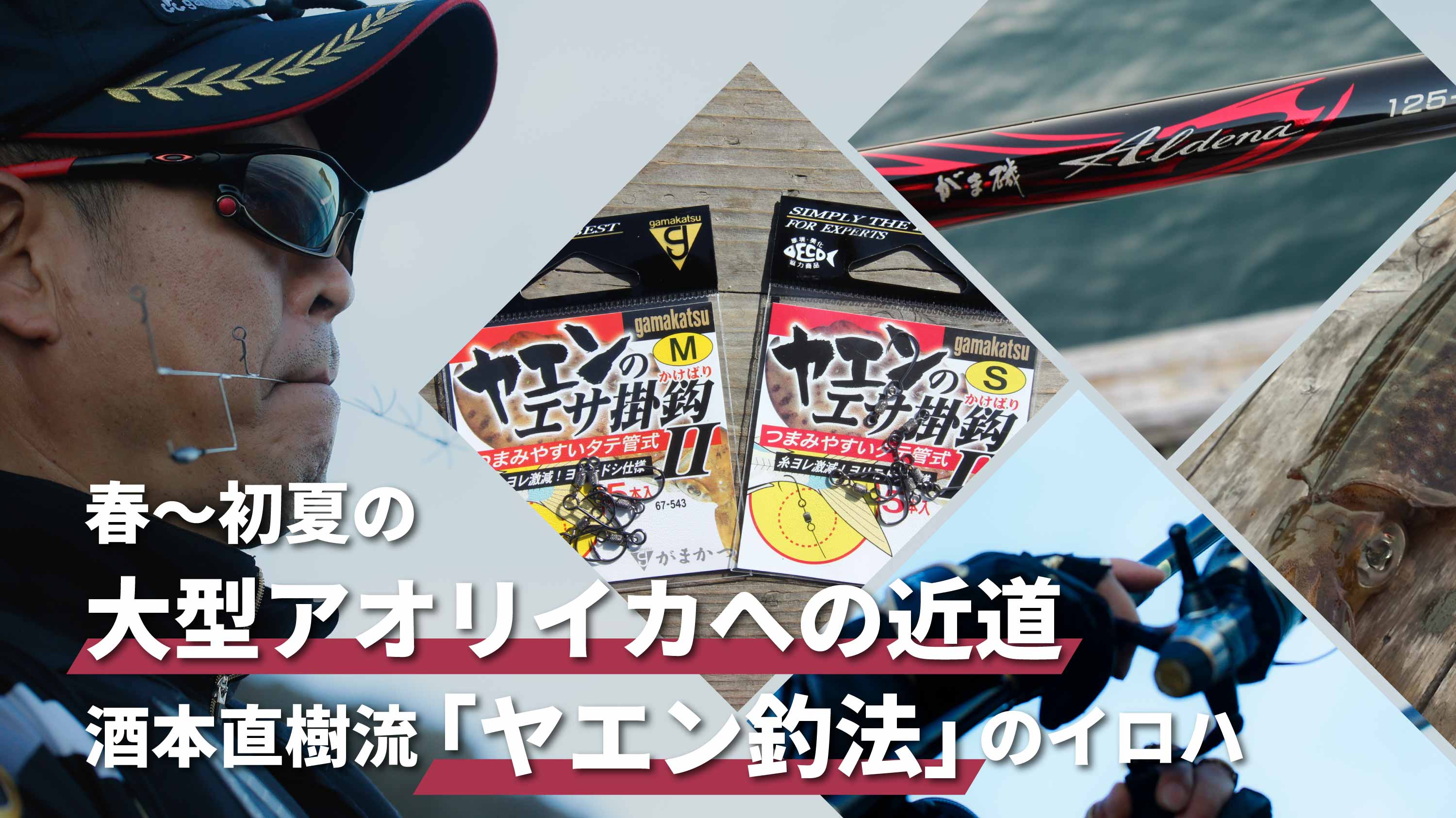

ちなみに酒本さんが愛用するのは、がまかつから発売されている「ヤエンのエサ掛鈎」。鈎に付いている環を縦にすることで鈎をアジに刺す時につまみやすいのが特長だ。

実はヤエンをイカに掛けやすくするために小さなウキゴムである「ヤエンストッパー」を鈎の上、指幅2、3本の位置に設置する。こうするとイカにヤエンが到達した時点でヤエンストッパーが支点となり掛け鈎が跳ね上がることで、イカの身体に掛かりやすくなると言う仕組みだ。

肝心のヤエンだが、酒本さんが愛用しているのが、がまかつの「鋭刀ヤエン・鬼攻め」。掛け鈎の先はナノアルファ仕様で驚異の刺さりが売り。さらに、道糸を通す環の部分はナノスムースコートでびっくりするくらいスムーズに道糸上を滑っていく。

また、ヤエンに付いているオモリを移動式にすることで道糸上での滑りやすさを調整できる。つまり、イカが遠い場面と近い場面では道糸の角度が変わってくるので、その角度に合わせてオモリの位置を調整して最適な速度でイカへと送り込むことができる。

オモリを有効利用してアジを潜らせる

イカが乗っても焦らずのんびりと余裕を持とう

さて、酒本流のヤエン釣法での大きな特徴の一つがオモリ使い。

通常、ヤエンの釣りではアジが潜ってくれない時に強制的に沈めるために、アジの腹近くに鈎付きのオモリを打つ。

酒本さんはアジの泳ぎ方に関係なくオモリを使う。オモリの大きさはアジの大きさによって合わせるとのこと。

アジに付ける鈎付きのオモリ

その理由は「筏は足元から水深があるので、まずは宙層よりも下のレンジでの釣りが中心となります。なので、効率よくアジを下のレンジで泳がせるためにオモリは必須なんですよ」と言う。

これも筏での釣りならでは…と言ったところか。

そして、アジの投入も決して遠投はせずにフワリと20mほど投げるのみにとどめておく。その理由は「アジを弱らせないため」だ。

酒本さんはアジの生きの良さが釣果を左右すると断言するが、いかに元気にアジを保っても遠投すれば水面にたたきつけられたアジが脳震盪を起こしたり、元気がなくなったりする。それを防止するための近投である。

アジを投入したら、最初は手持ちでしっかりとアジの泳ぐ方向を確認する。あまり横へと走るようなら竿を立てて、上層へ引くことでアジは引かれた方と反対側へと泳ぎ下へと潜る。また、浅いレンジを横へ走りすぎるのも良くない。

と言うのも「筏には固定用のロープが入っているので、あまり横への移動はさせない方が良いんですよ。いざ、イカがアジを抱いた時に道糸が筏固定ロープの下を通っていたり…」と言うのが理由だ。

そして、根掛かり対策として、基本的に水深よりあまり長く道糸を出さないのも酒本流。筏は周囲や足元から全体がポイントと言えるので、遠投が必ずしも必要ではなく、どちらかと言うと筏などの障害物に寄ってくることも多いので、筏の周りで待ち受けるのが得策…と言うのだ。

アジが大きく暴れた直後にドンとヒットするのが理想

慌てなければイカは取れる!?

しっかりとアジの泳いでいる反応が穂先に伝わっていると、一定の調子でコンコンと反応があった状態から、突然アジが大暴れすることがよくある。

「イカが近くに来て、アジが逃げようとして暴れているんです。この直後にイカがヒットすることが良くあるので、まずは前兆としてとらえることができます」と酒本さん。

イカがアジを抱いた後の反応はさまざまで、そのまま居食いしていることもあれば、違和感を感じて一気に走ることもある。それらをしっかりと見極めるにはヒットする前からのアジの動きをしっかりと見ておきたいもの。

アタリがあっても慌てずに余裕を持ってアジに夢中にさせる

さて、イカがヒットすると、アジの小刻みで一定の調子の反応がなくなりイカの重みが穂先に加わったり、一気に走ったり…。

ただ、どの場合も一番重要なのは慌てないこと。イカがアジを抱いただけの反応なので、アジはまだまだ健在で、イカが食べ尽くすにはかなりの時間を要するから「エサを取られる」と言う観念は必要なし。

それよりも、イカがアジを食べるのに夢中になればなるほど、警戒心が低くなりヤエンを掛けやすくなる。イカが違和感を感じて走る時はどんどん走らせて、止まればごくゆっくりと竿の弾力と曲げ込む調子を生かして寄せてくる。

この時も、ごくごくゆっくりと、時計の秒針が動く感じか…。

ある程度やり取りしているとイカがほとんど反応しなくなる。アジに夢中になっている証拠なので、そこで初めてヤエンを道糸に通して滑らせる。

ヤエンを口にしてゆっくりとやり取りを展開する

ヤエンが道糸の途中にある場合、道糸を緩めてもヤエンの重さで道糸は張ったままになるが、イカに到達していれば少し糸を送ると道糸は緩んだ状態になる。その状態ならスイープにゆっくりとイカを鈎に乗せるように合わせると確実に掛け鈎がイカの身体をとらえるので、取り込める確率がグンとアップする。

アオリイカが掛かったら、後はゆっくりと足元まで寄せてタモ入れするだけ。

ヤエン釣りでアオリイカが釣れなければ、そこにイカはいないと言っても過言ではないこの必勝釣法、是非チャレンジしてみてはいかがだろうか。