前西 喜弘

グレ・チヌ釣りのスペシャリスト。得意なのは磯のグレ釣りだが、大阪湾の沖堤防におけるチヌ釣りを広めた人物でもある。Bや5Bといった浮力のあるウキを使い、オモリを打ち分ける王道スタイルを基本とする。フカセ釣りの他、岸からのタチウオテンヤやタコ釣りもマルチにこなす。

口太グレが消えるタイミングでハイシーズンを迎える磯チヌフカセ

春といえばチヌ釣り。ノッコミのチヌ釣りは数釣りのハイシーズンになる。

「11月~2月まではグレ釣りのハイシーズンですが、3月になるとグレは産卵絡みでオフシーズンになります。ちょうど入れ替わるように釣れ出すのが、チヌです。特に春は、暖かくなるにつれて数が釣れやすくなる」

3月から5月までをノッコミチヌのシーズンとすると、序盤は気難しい釣りになることもある。

「和歌山エリアでは、4月中旬に向けて水温が徐々に高くなり、群れもどんどん沖からやってきて魚影が濃くなる。また、タナもそれにあわせて浅くなるので、数を釣りやすい条件がそろってくる」

そういったシーズンに情報を公開するためには、シーズン序盤ないし、シーズン前に撮影をすることになる。

「春の難しさは気候が安定しないことですよね。水温が上がったり下がったり、ようやく春が来たかと思うと、また、冬に逆戻りしたり。そうなると極端に喰い渋る時もある」

和歌山県有田郡にある湯浅の海は、関西地方を代表するチヌ釣りのメッカ。前西も春になると、チヌを狙いに湯浅の磯に通いだす。

「18歳のころから30年以上、通っていることになりますね。お世話になっているのは、渡船なぎ丸です」

そう語りながら、アテンダーⅢを伸ばす前西の手が震えている。

先週までは暖かい日が続いたのだが、一転、週末をはさんで冬へ逆戻り。夜の気温は2度まで下がってしまった。

「17度の潮が入って、一気にハイシーズンが来たと思っていたんですがね」

気温が冷え込めば、海水温への影響も少なからずあるに違いない。

チヌ用ウキはMサイズのBのみを選択する前西流

世の中には実に多くの種類のウキがあり、多くの磯師はどのメーカーのどの大きさのどの形のウキを選ぶべきか、浮力はどうするか、悩みはつきない。前西はどのようにして、ウキを使い分けているのだろう?

「使い分け? 自分は、磯のチヌには藤原ウキMサイズのB以外、使いません。しいてあげるなら、強風時や堤防でのチヌ釣りは藤原ウキの5Bを使います」

水深の浅い磯はB、水深の深い堤防は5B。それ以外は使わない。

単純明快でわかりやすい。

わかりやすいといえば、撒き餌。

集魚剤はチヌパワームギスペシャルのみ。この時期は1日分で二袋だ。

「集魚剤を2種類、3種類用意してブレンドしたりはしないです。釣り場で撒き餌を作ることが多く混ぜやすいように一種類でも充分に使える配合剤をセレクトしています。これでだれが作ってもキャリアに関係なく同じ撒き餌で釣りができることになりますね!あとはコーンを追加で入れます。エサ取りが増える終盤にはサナギの荒割りをいれるときもあります」

集魚剤が2袋にオキアミが1角で1日分と聞くと、チヌとしてはだいぶ少なめに聞こえる。

「これでちょうど1日分。今日は16時までですが、18時までやる場合にも、だいたいこれで足りるようにします」

複雑怪奇にあらゆる要素が絡み合うフカセ釣りにおいて、ウキと撒き餌の選択肢を1種類に絞ることで、調整できる箇所が限定されることは、戦略の絞りやすさにつながる。

鈎も洗練されていて、季節によって2種類ないし3種類を使い分ける。

「形としては2~3種類ですね。まずは伝家の宝刀オキアミコーンチヌ。僕の付け餌にコーンは欠かせませんから、コーンと相性のいいオキアミコーンチヌは欠かせません。コーンはエサ取り対策にはもちろんですが、チヌがイエローに好反応をみせることは多くの釣り人の承知の事実です。オキアミとコーンをハリにつける『複合エサ』は付け餌の沈下速度に変化を加える重要要素になります。コーンを使わない場合にもチヌイエロー色をまとったこの鈎は塗装の剝がれ具合でエサ取りの種類が判別され重宝しています」

ただし、水温が低くチヌの付け餌を吸い込む力が弱い場合や大粒の付け餌を明らかにチヌが嫌っている場合は、オキアミコーンチヌの出番は少なくなることも。

「春の必殺鈎がファインチヌ。この鈎の特徴は、軸が細いこと。細いということは、軽いということ。そして、刺さりがいい。この軽い鈎の中でも、さらに2号という小鈎を使うことで鈎の重さを消し吸い込みやすさを優先する。シーズン初期で、低水温・低活性で喰い渋りとなったら、この鈎の出番です」

この日、選んだ竿はアテンダーⅢの1号5.0m。

「短い竿が好きなんですよね。なにせ、軽い。疲れない。ふたヒロのハリスがギリギリ使えるくらいの4.7mとかがほんとは好きなんですよ」

ちなみに湯浅エリアの特徴なのか、昼から釣れ始め夕方にクライマックスを迎える傾向があるとか。

「朝はあんまりよくないんですよ。昼過ぎから喰いだして、だいたい夕方、回収前の1時間でバタバタバターと釣れるのがいつものパターン」

ボトムの水温が低いという罠にハマることなかれ

基本的には、ウキを浮かせて、タナを決めて攻めるのが前西流。春は深めのタナが中心にはなるが、注意が必要だという。

「釣れない、活性が低いという状況では、どんどん深く探っていって、最終、底付近を狙ったりする人って、けっこういると思うんですけど、実は罠があって、春の場合、底の方に冷たい潮が入っているケースがあるんですね。そういう底潮が冷たい場合に底の層に餌を入れちゃうと、エサ取りもチヌもいなくて、かえって釣れない」

そういった解説をしながらの一投目。早くもウキがシモり、もぞもぞと触っている。

「エサ取りの活性はあるみたいですね。これはいいかもしれませんよ」

チヌ釣りは中層より下を釣る釣り、グレ釣りは上層~中層までを釣る釣りと分けてしまうのは少し乱暴かもしれないが、チヌを狙う場合にはそれほど上のタナから探ることはしない。

「水深がだいたい10mちょっとのポイントだと思います。ハリスがふたヒロで3m。ハリスの結び目からウキ止めまでが4m。いま狙っているのは7mくらいになりますかね」

釣れてきたのはフグ。

これによってエサ取りの活性の判断はいったんリセットに。フグは水温が低くても、ほかのエサ取りがおとなしくても動く魚である。

「それにしても、やけにウキが沈んでいくな」

Bのウキに、Bのガン玉をハリスと道糸の継ぎ目に打ち、ハリの20㎝上にG5を打つ。これが前西の標準スタイルで、ふつうはギリギリの浮力のはずが、グイグイ沈んでいく。そうかといって、オキアミにはかじられた様子もなく、無傷で上がってくる。

「これはだいぶ雨が降りましたかね。塩分濃度が薄くなっている。あと、水温も変わった可能性がありますね」

ウキの種類とオモリの量を固定してあることで、海水の比重や塩分濃度が変われば、その変化をすぐに知ることができる。沈めさぐりをしたいわけでもないのに、ウキが沈むのではうまくない。BをG1に替え、浮力を確保しつつ、ひとヒロほどタナを深くしたりするものの1匹のフグを抜いて以来、アタリが途絶え、オキアミも鈎に残っている。

大きな変化もないままに3時間が過ぎたころ。

「ちょっと底までどれくらいの場所を釣っているのか、沈めてみましょうか」

このころには、ウキ下をだいぶ深くしていて、おそらく底からそれほどは離れていないだろうと話していた。そういって、オキアミの上に練り餌を追加する。

練り餌は比重が大きく、ガン玉を足すような効果を得る事ができる。

「こうすると練り餌の重さでゆっくり沈んでいく。ボトムに餌が到着すると、それ以上は沈まないから、水面からウキまでの距離を見れば、底からどれくらい上を探っていたかがわかる」

仕掛けがなじみ、ウキに練り餌の重さがかかるとウキは水中に沈んでいったが、30㎝ほど沈んだところで止まった。かなり深いタナまで探っていたことがわかる。

「回遊系のチヌが期待できないなら、せめて居付きのチヌを釣ろうと思って攻めたんですがね」

見渡せる範囲では、5人ほどほかに釣り人がいたのだが、せわしなく動いている様子がまったくない。チヌが掛からないのはもちろんだが、エサ取りの反応すらなく手をこまねいているのだろう。

2匹目のゲストはまさかのハマチ

スパンとウキが入り、重々しくアテンダーⅢが弧を描く。チヌ、あるいはマダイでも釣れたかと、にわかに色めき立った。チヌなら50㎝を超える年なしが期待できるファイトタイムだ。

「いや、これ、アイゴじゃないか? あー、ハマチハマチ」

ギラリと水中で光ったシルエットは残念ながらチヌのそれではなかった。

エサ取りが静かな中で、ハマチが釣れたことをどう判断すべきか、春という季節の始まりなのか、真っただ中なのか。

だが、このゲストを最後に、何もないまま昼を迎えてしまった。エサ取りがほとんど触らないのだ。

「底の方に冷たい潮がある場合、中層で餌をとられていたのが、底層で餌をとられなくなる。だから、餌を取られる最下層よりも深くしないのがコツ」

そう解説をしてくれていたのだが、中層でも底層でもオキアミがかじられないとなると、むずかしい。

そんな状況で唯一、変えないルーティーンがあった。それは撒き餌の打ち方。ウキを投入後、ウキの投入点を目安に撒き餌を5回ほどいれる仕草を繰り返していた。

「けっこう流れがあるから、例えば撒き餌の追い打ちを入れてしまうと、後から撒いた撒き餌にチヌの群れがついて遠くに行ってしまう。同じ理由であちこちに撒いてみるということもしません」

最初にいれた撒き餌のみであれば、ウキを流しきるあたりまでに撒き餌が効いて、それ以上、下流にチヌが泳いで行ってしまうことがない。

「撒き餌の追い打ちが必要ないわけではなくて、流れが緩いか止まっているような状況であれば、途中、何度か追い打ちを入れることをします」

午前中は、肩慣らしのようなもの。午後からが本番の湯浅である。

「……いや、昼からの湯浅とはいえ、昼までに1枚、2枚を釣ったうえでの話でしたからね」

見回りに来た船長に厳しい状況を告げる。その船長からあらためて連絡が入る。どうやら全体的には釣れているらしい。前西の見渡す限りにおいては、釣れている様子はなかったが、目に見えない範囲の磯に乗った磯師は、むしろ調子がいいという話。

「船長が磯替わりを提案してくれているということは、他の場所に移った方がいいということでしょう」

このまま移動せずに昼以降の展開も気にはなったのだが、一方で、この景色とはまるで違う釣れ方としているというのであれば、同じ日、同じエリアの別の場所で何が起きているのかも知っておきたい。前西は移動を決意した。

わずかな距離の移動でまるで違う海の雰囲気

島の裏側に回っただけといった感じの位置関係で、移動距離は直線で300mにも満たないのだが、海から伝わる生気というか活気が違う。

「ほぅ! 撒き餌に対するボラの反応が、全然違いますね」

さっきまでのポイントでも撒き餌に寄ってくるボラはいた。ただ、撒き餌の幕の周りをユラユラ散歩している感じだった。ところが、瀬替わりしたこの磯では、撒き餌を撒くと撒き餌にボラの群れが突っ込んできて、あきらかに撒き餌をあさっている。付け餌が取られないか心配になるくらいだ。

3ヒロのタナを推奨され、3ヒロからのスタート。

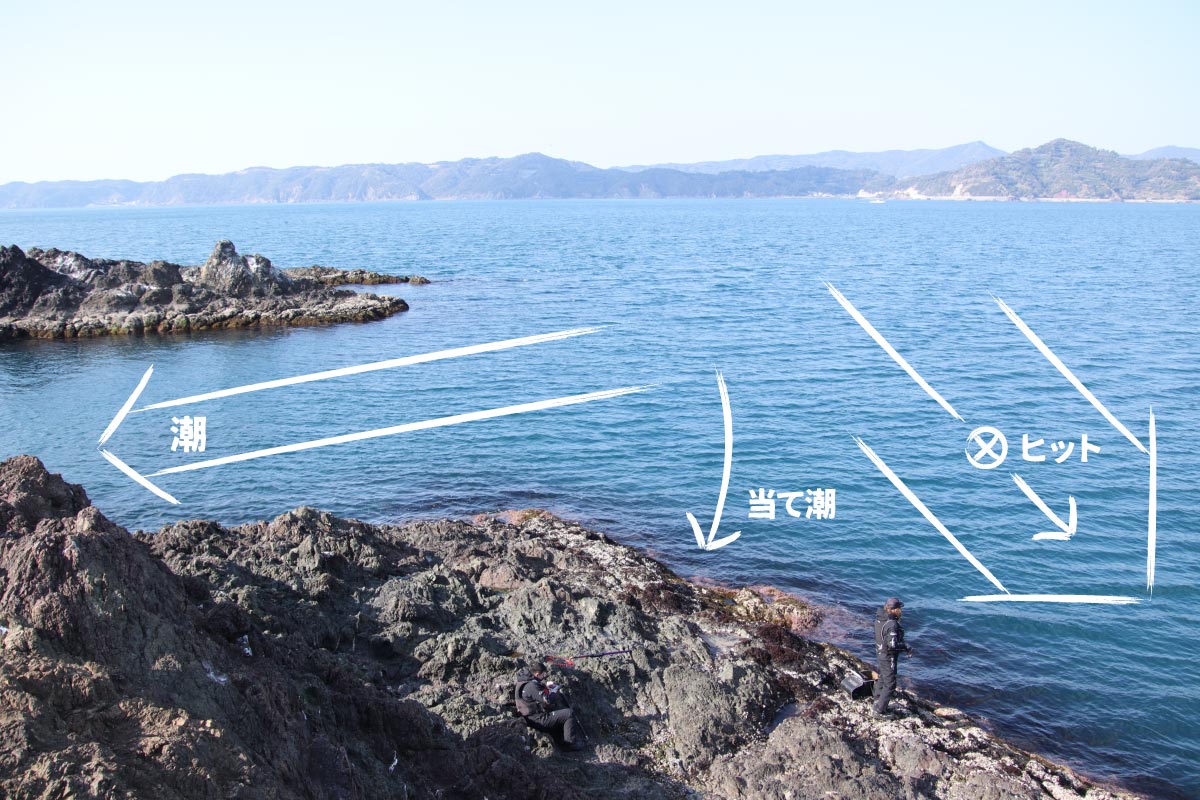

「あぁ、流れが逆だ。というか、当て潮になってしまうな」

島と島の間に吸い込まれる流れがあって、その流れに乗ってどんどんウキが近づいてくる。いわゆる当て潮は攻略が難しい。

「島と島の間を通った潮が沖へと払い出していくのが最高の流れなんですけどね」

その当て潮に乗ったウキがしもる。

「エサ取りが当たりますね。活性が高いですよ」

当て潮に乗らず、ギリギリ磯と平行に横に流れる沖目のラインを見つけ、その筋しかないと狙いを絞る。チヌのアタリがない。

「釣れないときはタナを深くする。クロダイ入門という書籍に書いてありましたね。20歳ごろに本屋で立ち読みしました」

30年以上前に読んだ情報を律儀にも守り、3ヒロから3ヒロ半にして同じコースを通すと、エサ取りとは違う勢いでウキが入った。アテンダーⅢ 1号5.0mが強烈な弧を描く。強引にというか、譲ることなく獲物の体力を奪うように寄せる前西。回遊系の銀白色が強い良型のチヌが浮いてきた。

皮一枚と表現してもいいだろう。唇にちょこんとフッキングしてあるファインチヌ。餌を飲み込む力が弱いのだろうか。

これがパターンになればよかったのだが、次に気持ちよくウキをひったくったのは、ボラ。チヌが連発する状況ではないようだ。

早春→ノッコミ本番に攻め方をチェンジして2枚目

ここで考え方を変える前西。午前中の磯は明らかに活性が低いというか、生物感がなかった。まさに冬を連想させる磯だった。しかし、瀬替わりしたこの磯は、活性が高い。ノッコミ最盛期といった印象を受ける。

「チヌはけして多くはない。小さなエサ取りはいない。ボラが元気で表層はもちろん、中層にも散っている。ということは、おそらく数は少なくとも、チヌの活性もけして低くはない」

細軸・軽量・小鈎のファインチヌ2号、3号で繊細にスローに自然に違和感なく喰わせる戦略をとっていたが、これは活性が低いチヌを想定してのもの。活性が高いならばと、鈎を標準的な太さで軸の長いオキアミコーンチヌに変え、ボラが鈎の重みで嫌がるように、早くなじむようにする。

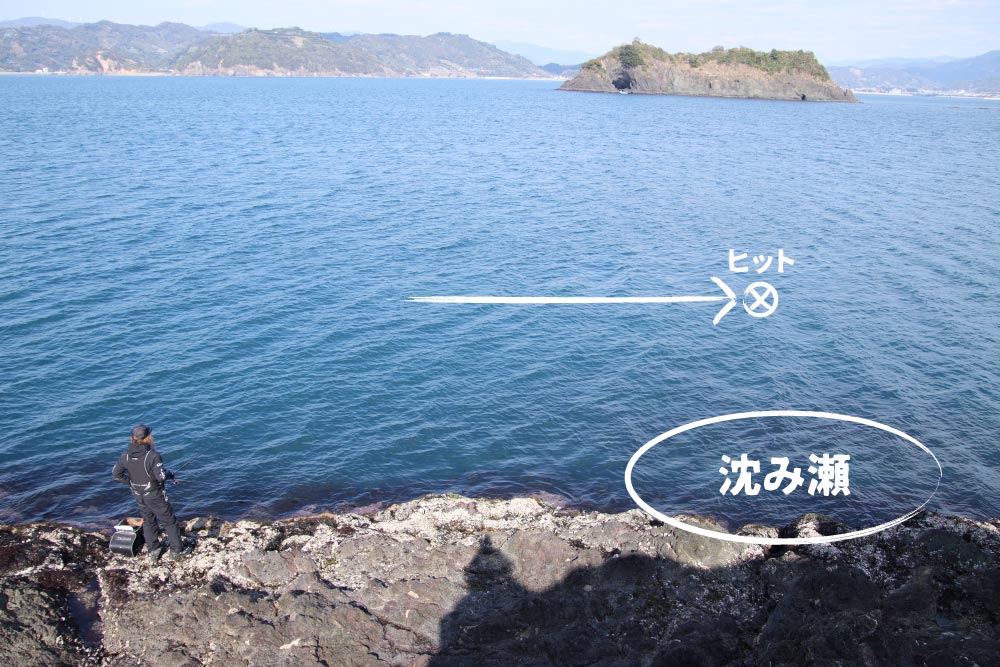

ついでに立ち位置を変え、攻めていないポイントを攻める。そこには足元に沈み瀬があり、その沖を通るように流していた。

「自分より下流のポイントは、いままで上流で打っていた撒き餌が効いている。そして、磯にこぼれている先行者の撒き餌の場所から推測するに、こっちはプレッシャーがかかっていない」

水面に群れるボラに邪魔されることなく仕掛がなじみ、沈み根の延長上にある沖を通ったところで、ウキが勢いよくはいった。

これで2匹目。だが、あとが続かない。

「連発するほどの群れの濃さではないんでしょうね」

釣れるチヌは銀白色をしていて、沖からやってきた回遊のチヌであることがわかる。

回収間際の夕マヅメに3枚目を追加

磯上がりの時間が目前に迫る中、竿の曲がりを動画におさめたいからボラをかけてくれというオーダーを出すインスタ動画班。やれやれといいながら、タナを中層に上げ、リクエストにこたえる前西。狙わないときはいくらでも釣れるが、狙うとなかなか釣れないのがボラ。まぁ、時間があれば鈎を軽くしたり、仕掛を作り直すのだろうけれど、せいぜい2~3投する時間しかない。撒き餌を撃ち、ボラを寄せ、仕掛を投入する。 仕掛がなじむ。逆をいえば、餌が中層まで沈んでしまっている。

「来たよー」

ボラをリクエストすれば、あっさりとボラをかけてしまう。さすがは前西である。

よく引いているな、などと見ていると上がってきたのは、確かに銀白色だが、間違いなくチヌである。

「実は、狙っていました(笑)。ボラも喰うけど、あわよくばチヌが釣れるであろうタナに設定したのと、ほら、例の夕マズメじゃないですか。それにタナが上ずっているチヌもいるんじゃないかなと思って!今までボラの下でチヌだけではなくグレも釣れた経験数えきれないほど」

こうして、なんとか3枚目をひねり出した前西だった。

「裏にあたるエリアには、17度の水温が残っていて釣果がよかったようです」

そう船長が申し訳なさそうに語る。

「シーズン初期はこういうこともあります。ただ、ハイシーズンに向けてノッコミチヌはどんどん調子がよくなりますから、これからが楽しみです。というかすでに精子を出しているところをみると、案外、海の中は春本番の最盛期なのかもしれません」

4月に入り、湯浅への釣行を重ねる前西は二桁の釣果も上げており、いよいよシーズン本番といったところだろう。チヌの乗っ込みはまだまだ続く。